2+2=4. No para el Ente Nacional de Comunicaciones-Enacom, donde 447 x 5 es igual a…700. Sí, Martín Becerra -que ya no puede fungir a la vez de académico experto y asesor oficial sin que se note- y sus colegas gramscianos lo explican clarito. Pero igual no da. Acá lo explica Graizer, de Cabase (nunca lo había escuchado tan enojado). Acá lo explica Schmid, de la nuevita y combativa UAPI (que me hace acordar a los autoconvocados del campo). Acá Tulissi, de Cacpy (uno de los voceros actuales más claros del sector). Y acá Bianchi, de Cappi (al que casi se le escapan unas lágrimas). Todos pasaron por #TMTconversaciones, miralos. Mientras tanto, los cooperativistas trataron de seducir al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, pero habrían sido ellos los seducidos y abandonados (aunque luego del encuentro, viendo semejante griterío, también subieron el volumen con un comunicado).

A través de Asiet (un sello corporativo que empezaremos a escuchar más seguido en el Cono Sur), los grandes operadores prefirieron un tono moderado, omitir referencias a la prestación básica universal (engendro demoníaco de buenas intenciones) y centrarse en el congelamiento de tarifas (porque si autorizás un aumento de 5% en un contexto inflacionario del 35% anual, estás congelando y retrotrayendo precios). Como quien no quiere la cosa, ahí citaron a Cepal y a OCDE (una por izquierda y otra por derecha, sea lo que eso signifique en este siglo XXI), y pidieron «rigurosidad técnica» en la regulación (el que quiera entender, que entienda).

Para el sector convergente (ya se habla poco de convergencia, lamentablemente), el 2020 termina peor que el 2009, cuando se aprobó la ley de medios (y no estoy exagerando). Aquella vez lo sufría un grupo más que el resto. Ahora, a juzgar por el tono de las declaraciones, parece sufrir más el resto que el grupo.

Tres horas discutió el directorio del Enacom las tres resoluciones «dictadas» (a juzgar por los «emojis vivientes» de hombritos levantados de los directores oficialistas, parecen literalmente dictadas desde otro edificio). Aunque la discusión fue en realidad una gentileza de los barones (sí, con b, no se hagan los Kicillof) para con la única directora mujer (y opositora), Silvana Giudici. No habían terminado de reírse de las explicaciones de la ex presidenta del Enacom cuando la levantisca pyme -que tipo malón llegó al último piso de Perú 103- los dejó boquiabiertos. ¿Esos reclamos a ellos, que son nacionales, populares y productivistas? Sí, señores. En la reunión el tono subía y subía y en un momento, ya sin mucho que agregar, los directores -massita, cristinista, salteño y pampeano- parecieron tirar la toalla y decir: «Nosotros no fuimos, busquen más arriba». Algún burócrata de los que no se entera de nada sugirió tomar una foto de la reunión, como se hace en esa sala al final de cada encuentro. «No estamos para foto», dijo Gustavo López, vicepresidente del ente y, en la práctica, primus inter pares en ese ente-nte.

Todo arrancó con el DNU 690, el decreto del demonio, del que ya hemos hablado mucho aquí. Ahora era el momento de la reglamentación -que se hizo esperar, como también fuimos marcando-. Sobre esa letra chica hablé en su momento con la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, que prometió «fijar el esquema de precios en función de los costos y de la proyección de inversión”. Fue en #TMTconversaciones, mirá.

Y derivadas de aquel DNU llegaron tres resoluciones del Enacom, dos para reglamentarlo y una más sobre must carry, que tardó en difundirse porque mereció retoques de último momento (podría llamarse «resolución Claro» o resolución «los cuatro del interior»). Unos días antes, tuvimos un nuevo reglamento de compartición de infraestructura (que se parece bastante a un seguro de protección para los dueños de los postes, y podría llamarse «resolución cooperativas/empresas eléctricas»).

La Resolución 1466/2020 estableció la autorización oficial para aumentos del 5% y 8% según se tengan más o menos de 100.000 abonados (sí, hay usuarios que «merecen» subsidiar empresas, y ciudadanos que estaremos a salvo de tal cosa). En artículo 2 de esa resolución prevé la posibilidad de que algunas empresas soliciten aumentos mayores (es precisamente a lo que estarían apuntando las cooperativas en la negociación que dicen mantendrán en enero con la jefatura de gabinete: a poder aumentar algo más los precios a los usuarios no alcanzados por la prestación básica universal; como lo llamé en un primer tuit sobra aquellas resoluciones, «paradoja populista»).

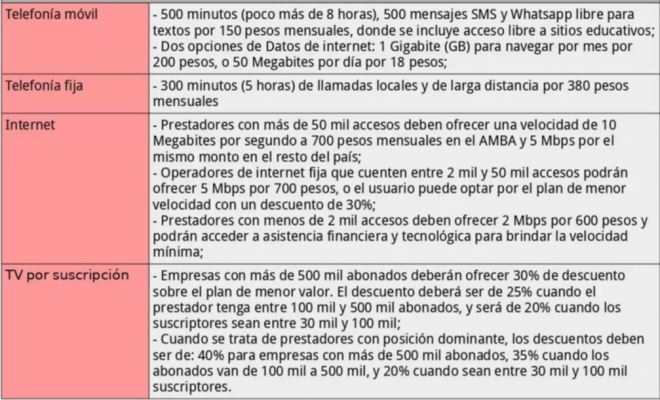

La Resolución 1467/2020 creó la prestación básica universal (PBU, por la que el partido de la ley de medios se babea), que prevé paquetes de servicios (telefonía fija, telefonía y conectividad móvil, internet fija y TV paga, incluida la satelital) a precios por debajo de los costos (como se cansaron de explicar los operadores pymes).

La Resolución 1491/2020 aprueba el nuevo Reglamento General de Servicios de Televisión por Suscripción por Vínculo Físico y/o Radioléctrico y Satelital que modifica el aprobado por el gobierno anterior en 2017. Este nuevo reglamento me hizo acordar mucho a las directivas del ex presidente de la Afsca, Martín Sabbatella -condenado por incumplir la ley audiovisual- cuando disponía el orden de la grilla audiovisual. Más allá de la pasión del kirchnerismo por regular y, en especial, por regular los contenidos, este nuevo reglamento tiene pocas novedades, aunque relevantes. En línea con las demás resoluciones, el Enacom se autoasigna el poder de decidir cuánto un cableoperador o empresa de TV satelital deberá pagar por el contenido que un canal abierto o señal de cable. Además, pretende limitar una práctica comercial habitual en todos los sectores: la paquetización de señales (un programador de TV no podrá otorgar beneficios o descuentos, por ejemplo, cuando un distribuidor le adquiera paquetes de canales). En este sentido, la norma parece hecha para resolver la disputa que mantiene Claro con Artear -la empresa audiovisual del grupo Clarín- respecto del precio de las señales (el Trece, Todo Noticias y demás). Como te conté en su momento en #TMTnews, la multinacional mexicana hizo presentaciones en el Enacom y en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre ese tema (básicamente, Artear le exige que contrate paquetes de señales y que pague un precio por un mínimo abonados que Claro considera muy elevado). Además, el reglamento incluye un artículo (el 4to) que tiene nombre y apellido de canales de TV del interior del país que vienen reclamando desde hace años estar incluidos en la grilla de señales de la TV satelital (sobre todo en provincias, como Mendoza, donde el satélite tuvo más penetración que el cable por la histórica baja inversión de Supercanal). Ese artículo del reglamento obliga a la TV satelital (en este mercado hay una sola empresa, DirecTV) a incorporar en su grilla cuatro canales del interior. En Argentina en el interior del país hay unos 40 licenciatarios de TV abierta históricos -a los que podrían sumarse los asignados a universidades y otros entes estatales tras la sanción de la ley de medios de 2009) ¿Cuáles serán los cuatro canales elegidos? Como vos ya sabés y hemos explicado muchísimas veces, la capacidad de transporte del satélite es limitada y eso impide que los distribuidores puedan subir todos los canales que a la burocracia estatal se le ocurra. Lo que termina pasando es que el operador satelital debe «elegir», como ya ha ocurrido hace tiempo, qué canales sacar para incluir los que el gobierno reclama.

A todo esto hay que sumar la Resolución 105/2020 de la Secretaría de Innovación Pública que dictó el Reglamento de Compartición de Infraestructura Pasiva (la resolución lleva la firma de Sánchez Malcolm, pero el reglamento -incluido en un anexo- lleva la del subsecretario TIC, Martín Olmos-). A pesar de la expectativa (sobre todo en los pequeños proveedores de Internet entrantes en el mercado), la nueva norma no parece resolver la disputa por el acceso a los postes (tal vez el principal obstáculo al despliegue de infraestructura hasta el DNU 690). La letra básica del reglamento es la que había dejado Héctor Huici, aunque sin el capítulo sobre co-inversión que estaba previsto en el último borrador.

Más allá de las diversas estrategias -el cuarto kirchnerismo logró lo que los anteriores tres: sembrar división entre los distintos componentes del ecosistema-, todo el sector coincide en que 2020 fue un año muy malo –horribilis– y en que la perspectiva para 2021 no es nada buena. Ahora todos esperamos el rebote, aunque sea estilo «gato muerto». Pero, mientras podamos, seamos pesimistas y que la realidad nos sorprenda.

TELECOMUNICACIONES

Telefónica, apurada por irse. Mientras crece en Brasil -donde se quedó con parte de Oi- y en los otros mercados considerados estratégicos (Alemania, Reino Unido y, por supuesto, España), Telefónica Movistar acelera su salida de América Latina hispana y antes del próximo verano europeo se desprendería de sus filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, según el diario El Independiente. De avanzar las conversaciones Chile, Colombia y Ecuador quedarían en manos de Liberty Latin America (con operaciones en 20 países de la región, que ya adquirió la filial de Telefónica en Costa Rica); mientras que la sucursal de Uruguay es disputada por Telecom Argentina -como ya te conté-. Según muchos especialistas, Chile también sería una plaza natural para el crecimiento de Telecom -que además de Argentina, opera en Uruguay y Paraguay- si contara con caja o crédito suficiente para dar el paso, algo difícil en el actual contexto doméstico argentino (donde reside su operación principal). Además, la filial chilena de Telefónica es la más valorada de todas las que se venden: según New Street Research, 3839 millones de euros. Mientras, se sabe poco y nada de las negociaciones sobre la filial argentina, tremendamente afectada por la deteriorada macroeconomía y las recientes extravagancias regulatorias (lo que podría facilitar el acceso de algún «experto en mercados regulados» amigo del gobierno, como acabamos de presenciar en Edenor). Así, el largo viaje de regreso a la península podría empezar a acelerarse.

TECNOLOGÍA

Tras un año perdido, se reglamentó la ley de economía del conocimiento. Un año perdido. Tal vez haya sido -a escala global- el gran año para estas industrias, de altísimo valor pero casi completamente intangibles. La reglamentación vino con un plus de consuelo (que, en rigor, vuelve a la situación previa a la debacle post PASO): la eliminación de las retenciones a las exportaciones. La alegría por esa medida (celebrada por algunos de los empresarios más relevantes del sector, como Martín Migoya) no oculta que cero retenciones con una brecha creciente entre dólar oficial y dólar real prácticamente anulan ese beneficio, sobre todo para las empresas más pequeñas. En cualquier caso, después de mucho pelear y mucho esperar, estas industrias vuelven a tener un régimen de promoción. Por algo se empieza.

EL DATO

LN+, la señal de noticias del diario La Nación que en 2021 viene con una programación totalmente renovada -a cargo de Juan Cruz Ávila- mudaría sus estudios a las facilities de Mediapro en San Isidro, desde donde se emiten los programas de ESPN. Hasta ahora, la señal se emitía desde la propia redacción del diario. En lo inmediato, más televisión, menos diario. Más show y, tal vez, menos periodismo.

Hacé tu comentario