En el número de noviembre-diciembre de 1995 de la revista Idea, editada en esa época por el Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino, incluyó un artículo sobre el futuro de la comunicación escrito por Gerardo López Alonso, periodista, consultor y docente fallecido en julio pasado. Con citas de experiencias e investigadores de la época, el autor intentó anticipar los años venideros. Como si fuera una cápsula de tiempo, Convercom.info republica -sin modificaciones- aquel revelador artículo.

A los seres humanos nos gusta ponerles nombres a los períodos de la historia: al que se inició con la Revolución Francesa, en 1780, lo bautizamos -con increíble suficiencia e ingenuidad- «Época Contemporánea», como si todas las épocas no fueran «contemporáneas» para quienes viven en ellas. Pero hace mucho que, con la misma lógica de la división de edades, se ha comenzado a sugerir que ya la época contemporánea quedó atrás, sobrepasada por la aceleración de los acontecimientos. Fue así como se ensayaron diversos rótulos para los tiempos que estamos viviendo, digamos entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo del Tercer Milenio D.C.

Algunos hablaron de Era Nuclear o Atómica, oros de Era Espacial. Los más inclinados a la política se referirían a la Guerra Fría. Pero con la posterior distensión hubo que pensar en una Posguerra Fría y, con el fin del comunismo y el colapso de la Unión Soviética cabe postular una Época Poscomunista. Otros, por fin, creen que la más importante de las revoluciones es la que se está produciendo en el campo de la genética y especialmente en el mapeo del genoma humano: ¿hay que hablar de una Era Genética? Tal vez, sí.

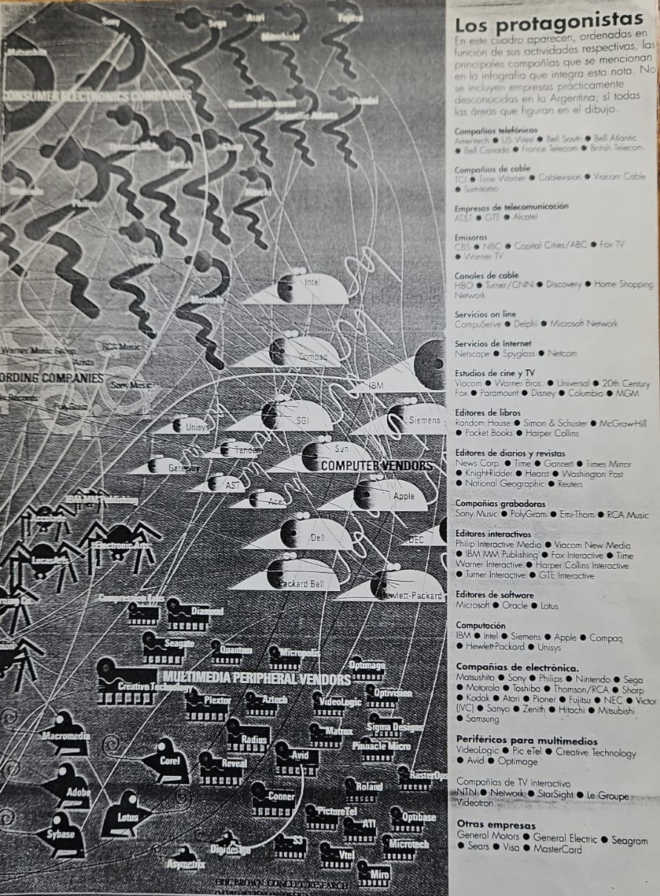

Pero todos esos grandes cambios, sean científicos, políticos, sociales o culturales, se han visto considerablemente favorecidos por otra revolución, acaso mucho más explosiva que todas las otras: la de las comunicaciones. A tal punto que ni siquiera hay acuerdo acerca del posible nombre: puede tratarse de la explosión de las comunicaciones o de la eclosión digital, que ha creado una nueva realidad compuesta por ceros y unos. O bien de una revolución informática o también telemática. Son pocas las certezas cuando uno se asoma a ese mundo: una de ellas es que «eso», sea cual fuere su nombre, ha irrumpido con tal violencia que ya transformó nuestras vidas actuales, a veces sin que llegáramos a darnos cuenta. Pasaron tantas cosas en tan poco tiempo que es prácticamente imposible para nadie comprender todo el panorama actual en el mundo de las comunicaciones y la informática. La realidad de hoy ya es inabarcable y, además, se transforma a tal velocidad que es muy poco lo que puede afirmarse con algún grado de certeza tal vez la mejor forma de comprender ese sea observar el dibujo que ilustra la nota precedente: la mera impresión visual es el camino más directo para tener un panorama de conjunto.

Y si no podemos comprender el presente en su totalidad, mucho menos es posible aventurar certezas para el mañana. A pesar de que también aquí surge otra evidencia: esta revolución recién inicia y si ya transformó nuestras vidas hay que hacerse a la idea de que las va a trastocar mucho más en los años venideros. Hoy es casi un lugar común decir que las caída del Muro de Berlín se aceleró por el efecto demostración que significó para Europa del Este, ver cómo vivía la gente en Occidente. Y esto sucedió en un tiempo muy próximo, en que el imperio soviético se obstinaba en el aislamiento electrónico. Como lo señalaba John Naisbitt: con la idea absurda de que las redes electrónicas no generan riqueza (pero también por obvias razones de seguridad) hasta el momento de su disolución la URSS sólo mantenía 18 líneas telefónicas conectadas con los Estados Unidos. Es decir que las dos superpotencias sólo podían mantener 18 comunicaciones al mismo tiempo. Es imposible dejar de relacionar este atraso con el colapso soviético.

En sus conferencias en Argentina, Alvin Toffler hizo, en forma casi reiterativa, una misma observación: no se preocupen tanto por la extensión de la red ferroviaria, sí piensen en desarrollar redes de comunicación, de fibra óptica, de supercarreteras informativas, porque ahí está el futuro, o mejor dicho, el presente. A su turno, John Naisbitt recomienda a los argentinos dos cosas: hacer de Buenos Aires una ciudad que se la última palabra en telecomunicaciones y hacer de la Argentina un país trilingüe, en castellano, inglés e informática. En todos estos casos hay una constante: no podemos anticipar el futuro, pero sin duda alguna una corriente central de la historia va a pasar por las comunicaciones y la informática.

Utopías y distopías

Cuando hace ya más de treinta años Marshall McLuhan comenzó a hacerse famoso, sus profecías electrónicas podían condensarse en una frase que pocos comprendían: «el medio es el mensaje». La frase tiene un significado que no es inmediatamente obvio: lo que pretendía decir McLuhan es que, visto el tema con perspectiva histórica, la verdadera sustancia no es el mensaje transmitido por los medios, sino la tecnología utilizada para transmitirlo. Lo revolucionario, según su concepción, es la transformación electrónica, más que el contenido. Así, una noticia transmitida por televisión no es la misma noticia cuando se difunde por radio o cuando se imprime en un periódico. Los soportes elegidos no son meros accidentes, sino que condicionan fundamentalmente a los seres humanos. Su transformación en los medios de comunicación (la irrupción de la televisión, por ejemplo), condiciona a las personas de manera más profunda que el contenido de cada mensaje.

McLuhan asociaba la cultura del libro, de línea tipográfica impresa, con una etapa de la humanidad. Opinaba que no por casualidad hay líneas de composición en los textos impresos, conviviendo con líneas de montaje en las fábricas de automóviles. Por ese motivo, a esa etapa de la civilización la llamó, con una bella metáfora, la galaxia Gutenberg (título de uno de sus libros). Vale la pena escuchar al propio autor: «el individuo de cultura libresca está habituado a juzgar al libro como un vehículo neutral, al servicio de su mente, no como algo que condiciona activamente su proceso mental). La radio y la televisión no son nuevas formas de manejar la cultura escrita, no son ayudas audiovisuales para realizar o divulgar anteriores formas de experiencia, son nuevos lenguajes: el medio es el mensaje.

Si esta onda expansiva de la comunicación ya está modificando nuestra realidad y, al mismo tiempo, tenemos la certeza de que se trata de una revolución que recién está comenzando, es fácil imaginar un futuro no muy lejano, hacia el año 2025 para situarnos en una fecha concreta, en que buena parte del mundo, como lo conocemos hoy, se haya transformado en una medida imposible de concebir en términos del presente. A partir de ahí, la nueva Era de las comunicaciones puede llevarnos a la felicidad de las utopías (H. G. Wells, «Hombres como dioses») o al mundo de las distopías crispantes (George Orwell, «1984»). Esta última expresión fue acuñada por el prospectólogo Agustín Merello, circa 1972.

Mientras ese futuro llega podemos intentar asomarnos a lo que hoy tenemos a la vista y proyectarlo cautelosamente hacia adelante.

La expansión del conocimiento

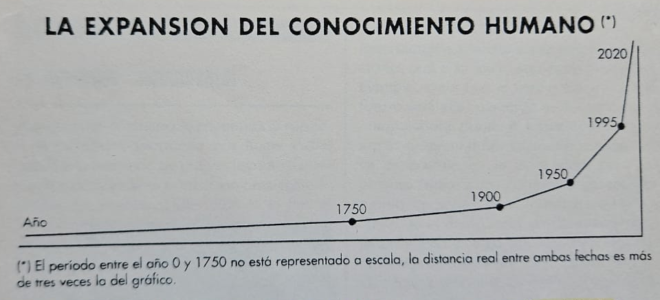

El mundo digital, la informática y las redes de comunicación están creciendo en la actualidad a un ritmo tan veloz como el de la multiplicación del conocimiento humano. Es difícil saber qué cosa es causa o consecuencia de la otra ¿crece el conocimiento porque ahora disponemos de nuevas formas de manejar grandes masas de datos? ¿o, a la inversa, la necesidad de manejar esos datos obliga a desarrollar la informática y las comunicaciones? Seguramente las dos cosas suceden a la vez, dentro de una relación sistémica. Ambas interactúan sin necesidad de definirlas en forma causal. Según datos del Dr. James Appleberry, presidente de la Association of Colleges & Universities (citado por Gregorio Weinberg, 1994), todo el conocimiento humano alcanzado en tiempos de Cristo se duplicó hacia el 1750; volvió a duplicarse, esta vez en mucho menos tiempo, hacia 1900; nuevamente se multiplicó por dos en 1950. En la actualidad el conocimiento humano, medido en función de un complemento conjunto de parámetros, se está multiplicando cada cinco años y, para el año 2020, se prevé que lo hará cada 73 días, es decir, cada dos meses y medio aproximadamente.

Una consecuencia de este desarrollo exponencial es que, según se prevé, un graduado universitario que hoy inicie su vida profesional deberá estudiar, durante el transcurso de ésta, el equivalente a cinco carreras universitarias, cuatro de las cuales todavía no tienen nombre porque simplemente no existen.

El ensayista francés Louis Armand escribió hace años un trabajo muy celebrado en su momento: «L’homme encombré» (El hombre atestado, atiborrado»). No es otra cosa que el hombre asediado por la contaminación informativa que hace que, cuando caminamos por una zona comercial de noche, veamos los carteles de neón como una masa lumínica confusa, sin poder, en realidad discernir cuáles son los mensajes. La misma contaminación que se produce en los kioscos, donde sólo vemos un impacto cromático formado por las tapas de revistas. Nadie puede leer todo lo que se ofrece en los kioscos de una ciudad como Buenos Aires; tomando sólo un tema -la economía, la política, el deporte, la ciencia, la literatura, la moda- quien pretendiera hacerlo debería prepararse para un tarea equivalente a deglutir varias veces por semana un libro del tamaño del Quijote.

El futuro según el Media Lab

Uno de los centros de investigación más prestigiosos del mundo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha creado una división dedicada específicamente al estudio de la comunicación humana y su futuro: el Media Lab (Laboratorio de Medios). Su director, Nicholas Negroponte, que estuvo recientemente en Buenos Aires, conduce allí un grupo de especialistas que cuenta con un importante presupuesto para su actividad. No es frecuente esta concentración de recursos e inteligencia puestos al servicio del futuro de la comunicación de manera que no se deben pasar por alto sus hallazgos.

En lo esencial, el equipo de Negroponte tiende a asociar el futuro de las comunicaciones con los diversos desarrollos que parten de la computadora actual, con sus redes. CD-ROM, bases de datos y sistemas periféricos. Es conocido el aforismo el aforismo de Negroponte: «cuando uno retira un libro de una biblioteca, en esencia, lo que está haciendo es llevarse átomos para su casa, de manera tal que otra persona no puede utilizar al mismo tiempo ese libro, esos átomos. En cambio cuando uno ingresa al mundo digital, lo que hace es utilizar bits de información, unidades formadas por ceros y unos, que pueden ser consultados por todos los usuarios que lo deseen».

El futuro para Negroponte, pasa por esa transición de átomos a bits. El desarrollo de cada al futuro, a partir de algo que se parece a la computadora actual puede conducir al hipermedio, un medio de comunicación capaz de aglutinar lo que actualmente son los rasgos diferenciales del diario, el libro, la radio y la televisión. Un medio en el cual convergerían en el futuro todas o casi todas las formas actuales de comunicación. El hipermedio permite infinitas combinaciones editoriales, a través de redes como Internet, con lo cual desaparece el concepto, tan recurrente en las últimas décadas, de comunicación de masas. El hipermedio, unido a las autopistas informativas, permitiría un diálogo constante de ida y vuelta, cada cual puede tener a su alcance su propio medio, adaptado a sus necesidades, a sus gustos. Habría una enorme variedad de ofertas, y, a la vez una gran cantidad de demandas. No más un único diario o un canal de televisión para millones de personas.

EL hipermedio conlleva la noción de hipertexto, un texto informativo suseptible de abrirse en forma arborescente, en todas las direcciones que desee el usuario, a partir de una palabra, un concepto, un nombre, una noción cualquiera. De ese modo un texto da lugar a nuevos e infinitos textos, que van surgiendo en la media en que los requiera cada persona. El desarrollo del hipermedio pude estar relacionado con otros avances tecnológicos como la pantalla de televisión ultraplana (flat panel) que desde luego, permite transmitir no sólo textos sino audio y video de gran fidelidad.

La variante «documental»

Por ese mismo camino se encuentra la variante documental propuesta por Roger Fidler desde el laboratorio de nuevas tecnologías de medios de la cadena norteamericana Knight-Ridder. En esencia, Fidler plantea lo que él llama la «mediamorphosis», la transformación del diario de papel impreso en otro electrónico, pero que conserve muchas de las cualidades y características del actual, con el agregado de mútiples posibilidades de la era informática.

Fidler opina que el futuro está en la electrónica, si sólo miramos a lo que sucedió en el pasado: desde 1920 hasta hoy todos los medios exitosos han sido electrónicos y no hay razones para pensar que esa tendencia vaya a modificarse.

Pero también advierte sobre muchas predicciones que a su juicio son equivacadas: por ejemplo, creer que el medio electrónico del futuro será algo parecido a una terminal de computadora, donde el elector va a tener que armar su menú informativo. En realidad, eseo ya es posible en la actualidad pero una persona frente a una computadora seleccionando opciones para informarse no está «leyendo el diario», está sencillamente trabajando y esto es algo que el actual lector de diarios probablemente va a resistir. El diario electrónico documental de Fidler tendrá una pantalla plana (flat panel), capaz de ser actualizada cada vez que se desee y que ofrezca una lectura tan cómoda y nítida como la del diario impreso. Además, el acceso al medio debe ser simple y no requerir ningún esfuerzo especial para el lector. Como señala en esta línea argumental el especialista argentino Gonzalo Peltzer, «ni el libro ni el diario necesitan manual de instrucciones».

Al mismo tiempo, Fidler hace otras salvedades: ese diario documental electrónico tiene que ofrecer una variedad de información general, como lo hace el impreso de hoy. Porque no está demostrado que el lector del futuro se conforme sólo con un sistema que le provea información relevante para él. Con frecuencia todos queremos algo de serenditipy (algo parecido al hallazgo casual) como puede encotrarse en el material que ofrece el diario sin ninguna programación previa y que puede resultar útil por una infinidad de razones que exceden los límites de un menú previamente solicitado. El diario del futuro puede ser específico para cada lector, pero esto no significa limitarlo y no incluir, como sucede ahora, cierto porcentaje de información masiva, de entre la cual cada uno extraerá lo que le resulte útil, interesante o simplemente entretenido.

En julio de 1991 el juez federal norteamericano Harold Greene permitió a las siete compañías telefónicas nacionales que surgieron de la «partición» de AT&T, desarrollar y despachar su propia información electrónica como un servicio más para sus clientes. Esta fusión del negocio informativo con el de las telecomunicaciones fue una advertencia acerca de los cambios que pueden sobrevenir en los próximos años. En este sentido Fidler es concluyente: los editores de diarios deberán ganar la batalla de la «mediamorphosis», o sea transformarse y adaptarse; creer que el desafío se puede enfrentar en los tribunales o en el Congreso es, sólo, demorar lo inevitable.

La computadora en escena

El especialistas norteamericano Vincent Giuliano, del Boston Consulting Group, cree que la computadora ocupará el centro de la escena en el futuro inmediato. A su criterio los medios gráficos desarrollarán extensiones on line que ofrecerán, o bien la totalidad del producto, o bien servicios especiales a los lectores. Los servicios on-line son corrientes en Estados Unidos y en América Latina, el diario El Nacional de Caracas acaba de lanzar una edición electrónica a través de la www (world wide web). Diarios, bancos, empresas, gobiernos, universidades e instituciones de todo tipo comienzan a navegar por el ciberespacio, el espacio cibernético de Internet y otras redes digitales. El crecimiento de Internet es tan espectacular que en este momento hasta resulta aventurado dar una cifra de usuarios, incluyendo a una gran cantidad de particulares (algunas informaciones hablan de 36 millones). Es un vasto sistema nervioso que está cubriendo a una buena parte del mundo (107 países en el momento de redactar este informe) y que se caracteriza porque no tiene un dueño ni una administración central. Lo que sí existe son redes interconectadas al sistema global, formando nodos que recuerdan a las sinapsis neuronales.

El poder de la computación y las bases de datos se potencia de manera imposible de imaginar con Internet. Y este desarrollo sólo fue viable a partir de avances tecnológicos como la fibra óptica (que, entre otras virtudes, permite el idea y vuelta informativo, la interactividad entre emisor y receptor), los satélites, las antenas parabólicas y -pieza fundametnal del rompecabezas- el switcheo o sea la conmutación que posibilita unir a los usuarios entre sí. La información más diversa (de negocios, ciencia, arte, publicidad o noticias) circula por autopistas informativas que incluyen a las redes telefónicas, el modem, el fax, el CD-ROM, las bases de datos, la telefonía celular, las PC individuales y los grandes sistemas de computación (mainframes), entre otros muchos.

El futuro de la televisión

Entre tanto, otros especialistas piensan que el futuro de los medios pasará por la televisión interactiva. Hay varios argumentos en favor de esta opinión: el principal es que, si bien la PC se extiende a gran velocidad, todavía no es algo que esté en todos los hogares, al alcance de todos, entre otras razones porque para mucha gente la PC sigue siendo difícil de dominar y mucho más de utilizar hasta el máximo de sus posibilidades. En cambio, en la Argentina por ejemplo, el 95 por ciento de los hogares tiene televisor y un 42 por ciento dispone de conexión por cable.

La TV interactiva requiere de un gran poder de computación, pero el usuario sólo opera con la pantalla de televisión y un control remoto un poco más sofisticado que el actual. La computadora es una caja negra, del tamaño de una videocasetera y el usuario no tiene acceso a ella.

Utilizando un control remoto, con más funciones que los actuales pero relativamente simple, el receptor puede acceder a bases de datos, hacer compras navegando por un mall virtual, pedir películas o entretenimientos, tener acceso a todos los canales de TV convencionales, etc.

Los defensores de este modelo lo ven como una forma más fácil de avanzar hacia el futuro, dejando al usuario la posibilidad de una mayor o menor participación activa. Con la TV interactiva habrá quienes estén permanentemente generando nuevas posibilidades y menús y quienes prefieran recibir las señales de hoy. Dentro de esta concepción predomina la idea de que navegar por Internet es algo para pocos y difícilmente pueda popularizarse en gran escala en un futuro inmediato. No deja de ser paradójico que Internet, a pesar de ser algo reciente, esté generando voluminosos manuales y guías en forma de libros tradicionales, en papel, impresos y encuadernados. Es decir que todavía parece inevitable pasar por el libro para ingresar en un mundo que intenta prescindir de él.

Oportunidades y desafíos para las empresas

Redes de cajeros automáticos, códigos de barras en supermercados, tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas inteligentes son algunas de las formas en que la tecnología de la comunicación se asocia con todo tipo de empresa. De hecho -y esto remite una vez más a la ilustración de la nota precedente- el fenómeno más notable del momento presente es el entrecruzamiento entre empresas y actividades de comunicación. Es evidente que grandes empresas, en todo el mundo, tienen la certeza de que van a suceder cosas trascendentes en esta área. De ahí su interés en participar de alguna manera en este mercado, sin que necesariamente tengan en claro cuál va a ser su desarrollo futuro. Como queda dicho, el mapa presente de las comunicaciones y las empresas admite, como una posible lectura, que todos tratan de hacer de todo. Son como apuestas en un vastísimo territorio que crece con violencia: las comunicaciones, entendidas en un sentido amplio, parecen ser el sector que se expande con mayor velocidad en e conjunto de los servicios. Se han convertido también en uno de los que mueven mayores cifras de negocios y se cuenta entre los principales generadores de empleo.

En el territorio de los medios, las empresas tienden a la concentración y, al mismo tiempo, a la segmentación de públicos y audiencias. La concentración tiene defensores y detractores: los que opinan a favor señalan que en el mundo actual, sólo los grandes multimedios están en condiciones de tratar a los gobiernos y a los grandes intereses de igual a igual; al mismo tiempo, están en mejor situación para acceder a tecnologías costosas y brindar, de ese modo, un mejor servicio. Los que opinan en contra alertan sobre los peligros de concentraciones que eventualmente pongan el negocio informativo en manos de muy pocos editores. Magnates como Rupert Murdoch, al frente de una vastísima red de medios (diarios, revistas, televisión satelital, cables, etc) diseminada por gran parte del mundo dejan de generar controversias en torno de lo que Alvin Toffler resumió con una pregunta: «¿Quién elije a los editores?».

Por otra parte, las fusiones de gigantes del mundo de la comunicación, más allá del estricto marco de los medios, están ahora a la orden del día.

A su turno, la segmentación de públicos posibilita dos tipos de alternativa empresaria: sistemas de edición muy accesibles permiten que, a un costo muy bajo, casi cualquier persona pueda convertirse en editor, con una PC y una impresora. En el extremo de la escala, también los grandes medios se segmentan en la medida en que amplían su oferta, buscando sectores a veces muy pequeños de público. Estas ofertas ampliadas como la que puede proporcionar la TV por cable (se anuncia que pronto en Nueva York habrá 500 señales a disposición de los usuarios), han reforzado el concepto del fin de la comunicación de masas.

Discursos y borrosidades

Mientras Umberto Eco considera que en pocos años la televisión va a ser algo completamente diferente de lo que hoy conocemos, el semiólogo Gianfranco Bettetini pone el acento en el nuevo discurso de los medios: la tendencia a la espectacularización, al show, la fragmentación, el deconstructivismo posmoderno, el discurso no lineal. El ejemplo del videoclip, que es en sí mismo fragmentado, como un collage, se potencia cuando se le suma el telespectador, que al mismo tiempo hace zapping con su control remoto, con lo cual él mismo fragmenta cualquier discurso lineal que pueda llegarle por televisión.

Para Bettetini hay una creciente borrosidad en la comunicación: es difícil hoy definir con exactitud qué es un periodista y es frecuente que se mezclen los mensajes informativos o de entretenimiento con la publicidad.

Las fronteras, que antes parecían nítidas, ahora tienden a confundirse: el propio periodismo, como recorte siempre subjetivo de la realidad, termina convertido en una forma de ficción. El profesor Juan Antonio Giner habla de «arrevistamiento» de los diarios, o sea, de cómo han ido incorporando técnicas que, en el pasado, eran propias de las revistas, entre ellas la interpretación de la información, la contextualización, e incluso rasgos del nuevo periodismo, que floreció en los Estados Unidos en los años 60 y que lleva al cronista a participar de la intimidad de cada tema, con sus puntos de vista, sus temores, sus ideales. El «periodista testigo» es hoy moneda corriente. El propio Giner apunta también a señalar que, en la medida en que aumenta la edad de los consumidores de diarios y no hay renovación generacional de lectores, el ciclo de vida de este medio puede estar próximo a su fin. Mientras tanto y como un rasgo más íntimo de contenidos, hay semiólogos que consideran que hoy toda la prensa ha terminado por volverse amarilla.

La revolución de las comunicaciones es hoy un fenómeno aceptado por todos los especialistas, a pesar de que cada día es más difícil vislumbrar una tendencia clara, una única dirección abarcativa de la pluralidad de manifestaciones que saltan a la vista. Nadie puede decir, por ejemplo, si el panorama presente va a tender a una simplificación en un futuro previsible o si, por el contrario, el rasgo persistente va a ser una permanente transformación y, por lo tanto, una creciente complejización. Nadie puede estar demasiado seguro acerca del rumbo de esta revolución, como tampoco nadie debería sentirse demasiado seguro con su futuro dentro del panorama global.

Tal vez no sea inoportuno aplicar a esta eclosión las palabras de Dantón: «Las revoluciones son como Saturno, devoran a sus propios hijos».

Tres visiones de la utopía

1.- La hipervirtualidad

Las experiencias con la realidad virtual, hasta hoy, siguen siendo grotescas: hace falta un casco y unos guantes y, además, uno siempre sabe que está inmerso en un espacio no real.

La holografía hace posible reproducir imágenes en tres dimensiones, aunque a escala reducida, pero en un futuro podrán lograrse imágenes en tamaño natural. Al mismo tiempo, la TV de alta definición avanza, pese a su alto costo a dificultades que se van superando para digitalizar la transmisión de imágenes a otros problemas técnicos como la luminosidad cromática. En Japón hay circuitos de alta definición, con un número mucho mayor de pixeles por unidad de superficie que la TV corriente. En una pantalla de alta definición es posible reproducir un grabado en color con tal precisión que uno cree estar viendo un impreso.

Si fuera posible unir la alta definición con la holografía de tamaño natural tendríamos una realidad virtual que distaría mucho de la que conocemos en la actualidad. Podemos imaginarnos a nosotros mismos sentados en el living de nuestra casa, mientras nos rodea una escena en una calle de Nueva Delhi. Es de tal fidelidad que nos resulta difícil aceptar que no estamos realmente allí. Al mismo tiempo el sonido nos envuelve desde todos los ángulos del ambiente. Acaso la escena nos llegue en tiempo real, es decir que lo que estamos viendo ocurre en ese momento a miles de kilómetros de distancia. El sistema puede ser interactivo, de modo que puedo comunicarme con el emisor y pedirle, por ejemplo, que entre en un comercio o que me permita hablar con una persona, cuya imagen virtual está a mi lado.

2.- El medio total

Es algo, en cierto sentido, imaginado por Roger Fidler (ver arriba). El hipermedio del futuro, en el que convergen todos o casi todos los medios actuales de comunicación. Pero ese hipermedio debería cumplir una serie de exigencias importantes, que tal vez lo alejen en el tiempo. En primer lugar, la información (y cualesquiera otros contenidos, mensajes o comunicaciones), debería llegar por aire, según los especialistas, la era del cable como vía de comunicación va a finalizar dentro de unos 20 años; de allí en mas, este requisito sería imposible. En segundo término, este hipermedio deberá tener la forma de un flat panel relativamente reducido, manuable y liviano (las formas actuales de la computación están lejos de haber alcanzado esa versatilidad).

Por último, la pantalla debe ser de alta definición; se requiere una nitidez comparable a la que ahora se consigue con los medios impresos de alta calidad.

Este flat panel podría ser, acaso en un futuro más lejano, flexible como una cartulina, si se sigue avanzando por el camino del desarrollo de la informática según pausas biónicas, o sea, imitando a las redes neuronales y a la prodigiosa capacidad de almacenamiento que alcanza la naturaleza en el orden molecular. Pero, por sobre todo, el principal requerimiento será que este hipermedio del futuro sea amigable en una escala que hasta ahora está lejos de haberse alcanzado. La comunicación entre el usuario y el medio tiene que ser tan sencilla como es hoy leer un diario o todavía más, si se piensa en sistemas de computación con los que sea posible comunicarse en forma oral. Ya se avanzó lo suficiente en este terreno como para crear computadoras capaces de comprender el dictado en idioma chino o incorporarlo en forma de ideogramas. Se hacen también experiencias de amplificación de ondas cerebrales, apuntando a una futura comunicación mental del hombre con la máquina.

Queda una inquietud básica por responder: ¿para qué serviría este hipotético? Absolutamente para todo: para leer el diario, para indagar en la información que interese ampliar, para tener acceso a todas las bases de datos del mundo, para ingresar en redes del estilo de Internet u otras. Este medio total puede convertirse en el libro que me interese leer, cuando lo deseo; o en una película o en lecciones de cualquier idioma o en un teléfono con una imagen o sencillamente en un sistema de audio. Puede operar como un hipertexto, infinitamente arborescente, que me lleve a todos los rincones del ciberespacio. Puedo llevarlo conmigo cuando viajo y recorrer el mundo manteniéndome permanentemente comunicado con personas y computadoras.

Puedo transformarlo en juegos y entrenamientos o en un sistema virtual de compras. No hay límites, más alá de nuestra propia imaginación. Si este medio total llega a ser realidad en algún futuro previsible, entonces sí, probablemente habrá llegado a su fin la era del papel impreso, tal como lo conocemos hoy.

3.- La máquina de leer

Como quedó dicho en la nota principal, la expansión del conocimiento humano es, hoy, exponencial y lo seguirá siendo en el futuro. La cantidad de información que circula por el mundo tiene tales dimensiones que es definitivamente imposible tener siguiera una idea, un mero índice, de todo lo que está disponible en algún lugar, sea en forma de libro, de CD-ROM, de diario, de revista, de archivos de video, etc. Un solo dato puede ayudar a comprender la magnitud del problema: en los Estados Unidos sólo en el campo del management se editan tres libros por día. La pregunta que surge, inmediatamente, es cómo manejar las inmensas masas de datos e información que se están produciendo, además, en forma creciente.

Uno de los problemas es, simplemente, el de archivar los datos en memorias informáticas. Se avanzó por este camino pero aún se puede llegar mucho más lejos: el megachip, disponible actualmente, permite almacenar 42.000 bits por milímetro cúbico. Y ase trabaja con un gigachip, tal vez disponible para fines de este siglo, con una capacidad del orden de los 30 millones de bits por milímetro cúbico, lo que significa que no está lejos el momento en el que se pueda alcanzar un nivel de acumulación de información de un orden comparable al del cerebro. Pero ninguna de estas formas, artificiales o naturales, de memoria puede acercarse, siquiera remotamente, a lo que es capaz de hacer una molécula de ADN: archivar dos trillones de bits en un milímetro cúbico: dicho en otras palabras, si fuera posible disponer de esa tecnología de memoria, toda la ciencia humana podría reunirse en un cubo de menos de un milímetro cúbico (citado por Eitel Lauría, 1994).

Pero es claro que no todo es cuestión de capacidad de memoria; la información acumulada debe ser procesada, ordenada, clasificada y, lo más importante y hasta ahora no logrado: comprendida. Hoy la computadora puede leer un texto e incorporarlo a su memoria, pero ¿podrá haber en un futuro previsible máquinas de leer, capaces de seleccionar, catalogar y sintetizar lo verdaderamente relevante? Hace años que se trabaja activamente en inteligencia artificial, aunque los resultados no permiten todavía hablar de una computadora capaz de entender un texto, en el sentido humano de ese término. Es posible que, para llegar a algún resultado en ese terreno, haya que saber mucho más acerca del funcionamiento del cerebro humano: el premio Nobel Erwin Neher, una de las máximas autoridades en este tema, opina que la comprensión de los mecanismos más complejos de la mente humana puede demorar todavía todo el próximo siglo.

Hola, hice el pago por el libro Las plataformas nos invaden pero no me llevó a ninguna pág de registro de datos para envío. El comprobante MPago es el número 99250267924

Gracias!

Muchas gracias Anabella, en breve se estarán contactando con vos para concretar la entrega.

Saludos